Jangan salah, gedung yang satu ini bukan gedung menjulang ala kota metropolitan, melainkan nama kampung wisata lestari di Kabupaten Way Kanan, sebelah Utara Lampung.

Dalam sejarah pertumbuhan masyarakat Lampung. Sebelum ada jalan darat, kereta api, listrik dan telepon seluler, sungai adalah satu-satunya jalur transportasi di daerah ini, masyarakat berkelompok membentuk komunitas mendiami area tepi sungai.

Gedung Batin adalah salah satu komunitas masyarakat tertua di Way Kanan. Seiring waktu, masyarakat berkembang hingga menyebar membentuk kampung-kampung baru di hilir dan hulu sungai.

Menutup tahun 2017 kemarin, saya bersama (nyaris) selusin teman saya sepakat berangkat ke propinsi paling Selatan di Pulau Sumatera ini. Ega berangkat dengan menggunakan kereta dari Palembang sementara lainnya dengan menggunakan pesawat.

Sengaja kali itu kami menjadwalkan tiba di Bandar Udara Radin Inten II pagi hari, namun pesawat Mbak Katerina mengalami kerusakan mesin sehingga keberangkatannya ditunda. Ya, kami memang tidak berangkat berbarengan karena titik keberangkatan kami yang berbeda-beda. Mbak Katerina dari Bandung dengan menggunakan pesawat baling-baling, Mbak Dian berangkat dari Yogyakarta transit di Cengkareng. Saya, Cak Mok, Frida, Zaki, Savie, Zen dan Mbak Samsiah dari Cengkareng.

Sembari menunggu Mbak Katerina dengan pesawat baling-balingnya, kami makan di kantin bandara, sebenarnya yang diincar adalah mie instan kuah dengan telor ceplok dan cabe rawit, tapi berhubung incarannya ngga available, beralihlah kami ke pempek, dan gorengan. Semilir angin dan perut kenyang mengudap membuat kopi tidak sanggup mengganjal mata… hingga untuk mengusir kantuk, kami memutuskan berkeliling bandara, ber swa-foto di titik hits nya Bandara ini: jembatan pelangi.

Jembatan yang ngga mejikuhibiniu ini baru dibangun kira-kira satu tahun lalu, saya ingat saat tahun lalu berangkat ke Lampung, Bandara Radin Inten II belum sekeren ini.. Sekarang sih ngga usah ditanya, Bandara ini keren dan nyaman, fasilitasnya pun lengkap… Mulai dari kantin, coffee shop, musholla, hingga tempat parkir.

Baca juga: Liburan Lampung diujung Tahun

10.45 WIB

Akhirnya, Mbak Katerina dan pesawat baling-balingnya landing di Bandara Radin Inten II pukul 10.45 WIB. Setelah bertemu dengan Mbak Katerina dan satu persatu masuk ke mobil, kami baru menyadari ada anggota yang ‘hilang’ (baca: Cak Mok)… Saya telepon, ternyata saat itu Cak Mok sedang menyeruput kuah mie instan di warung luar bandara… 😂

Perjalanan kami ke Kabupaten Way Kanan menghabiskan waktu 4-5 jam dari bandara, waktu yang cukup untuk menebus kantuk yang sejak pagi bergelayut dipelupuk mata.

Kami sampai sekitar pukul 15.00 WIB, dan langsung disambut dengan rintik gerimis, pijok-pijok, seruit, ikan goreng dan lalap dirumah pak kepala desa, kelezatan makanan sederhana ini membuat suasana mendadak hening, semua fokus pada piring masing-masing.

Kalau umumnya masyarakat Lampung memiliki budaya nyeruit, masyarakat Kabupaten Way Kanan memiliki budaya pijok-pijok selain nyeruit.

Karena penasaran dengan pijok-pijok, sang tuan rumah pun menunjukkan cara pembuatan pijok-pijok yang hanya lima menit itu. Perbedaan nyeruit dengan pijok-pijok sebenarnya hanya dari cara pembuatannya saja.. Jika nyeruit adalah membuat sambal dengan cara dihaluskan dengan diulek, maka pembuatan pijok-pijok dihaluskan hanya dengan tangan, bahan-bahannya pun serupa dengan nyeruit, tomat ceri, cabai, bawang merah, ikan goreng suwir, sedikit air dan ditambahkan dengan tempoyak (durian yang sudah di fermentasi). Mendengar durian merupakan tokoh utama dalam pijok-pijok, banyak diantara kami yang berbinar dan menahan liur menunggu pijok-pijok selesai dibuat.

Bagi bukan penggemar durian seperti saya, pijok-pijok rasanya aneh.. Tapi melihat teman-teman lahap makan dengan pijok-pijok, saya jadi mikir bahwa saya yang aneh.. Hahahhaa…

Pada jaman dahulu, pijok-pijok ini hanya boleh di konsumsi oleh para bangsawan lho, beruntungnya kami terlahir sebagai anak hari gini, sehingga bisa mencicipi makanan bangsawan..

Baca juga: Pijok-pijok, Tradisi Nyeruit ala Way Kanan

Pijok-pijok dan seruit terhidang untuk dimakan bersama dengan ikan goreng dan lalapan, biasanya yang disajikan disini adalah ikan air tawar seperti ikan layis, ikan belide atau ikan baung. Lalapan yang dihidangkan mulai dari terong rebus, mentimun, petai, jagung, hingga kemangi.

Bersama pijok-pijok, terhidang pula seruit, seruit kali ini disajikan tanpa tempoyak, aman untuk lidah antik saya.. Lezatnya seruit ngga terkatakan, cocok dengan semua makanan yang terhidang; ikan baung, dan lalapan.. jika seruit itu adalah manusia, mungkin saya sudah bilang “aku padamu”..

Rafting Sore

Selesai memanjakan perut, kami berangkat menuju titik hulu rafting di area Kampung Wisata Gedung Batin ini dengan menaiki mobil bak terbuka, blending dengan perlengkapan rafting yang akan kami gunakan nanti. Lokasi hulu rafting ngga terlalu jauh sebenarnya, untuk menuju kesana, mobil yang kami tumpangi harus berjuang keras melewati jalan tanah liat basah sepanjang jalan. Inginnya sih, suatu hari nanti jalan menuju ke hulu sungai ini diperbaiki, sehingga tidak perlu lagi ‘off road’ dengan mobil bak terbuka.

Setibanya di hulu, kami memasang perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan, dan mengencangkannya pada tubuh kami. Rafting disini bukan menggunakan perahu karet seperti ditempat rafting mainstream lainnya, tapi menggunakan rakit bambu… Kedengarannya membosankan, tapi ternyata ngga tuh..

Keseruannya jelas berbeda, dengan rakit bambu kami bisa bertukar posisi, siapa yang di depan dan di belakang sebagai nahkoda, dan siapa yang ditengah sebagai penyeimbang. Pertukaran posisi itu bisa dilakukan dengan cepat, tidak seperti perahu karet.

Menjadi nahkoda rakit tidak semudah kelihatannya lho…’dayung’ yang digunakan hanya selongsong bambu panjang yang fungsinya mendorong rakit… Bambu harus sangat panjang agar bisa mencapai dasar sungai, Harus sigap mencari sudut tolakan di dasar sungai untuk kemudian menjadikan selongsong bambu alat tolakan… Mengarahkan rakit dengan daya dorong agar rakit tetap seimbang mengikuti arus tanpa terhempas oleh jeram atau terseret ke pinggir sungai.

Disela-sela menjadi nahkoda cabutan, kami sempatkan ber swa-foto dengan pose konyol… Saya dengan pose mulut mas koki, Cak Mok dengan pose kejet-kejet ala kesetrum, Mbak Katerina terkikik geli ngga sanggup pose dan Mbak Samsiah yang masih ngga sadar kamera…

Beberapa kali jepret saja cukup buat kami, kali itu kami ingin menikmati momen tanpa banyak di intervensi oleh gawai, hal yang ngga banyak dilakukan para pelancong masa kini… ikut mengalir bersama arus Way Besai bukanlah hal yang ingin kami lewatkan, ingatan di hati lebih awet pastinya…

Setelah puas menjadi nahkoda cabutan, kami beramai-ramai nyemplung pasrah hanyut diatas ban sembari menikmati matahari beranjak mendekati horizon di ufuk Barat… Sedikit mendung sore itu, tapi dinikmati dengan cara dan suasana apapun, sang pijar tetap saja indah saat pamit pulang.

Setelah rafting ini, kami juga akan pulang ke Numa Benawa, nama rumah yang akan kami inapi malam ini.

Numa Benawa

Jangan heran jika semua rumah disini memiliki nama, menurut adat, penamaan rumah adalah sebagai bentuk penghormatan, sebuah rumah di Lampung, baru dapat diberi nama saat pemiliknya memiliki gelar… Penamaan itu diberikan setelah gelar barunya disebutkan saat prosesi Cekak Pepadun, sebuah prosesi pengangkatan status sosial.

Ya, Lampung juga memiliki sebutan untuk setiap strata sosial secara adat.. Urutannya: Batin, Pengaran, Sutan, Ngendika, dan yang tertinggi adalah Raja.

Seperti teman saya, Adit yang menamai macbook nya dengan nama Albus, atau Alis menamai mobilnya Jason, kebiasaan memberikan nama kepada suatu benda sebenarnya memang budaya masyarakat Indonesia sejak dulu… Di Keraton Jawa, setiap kereta kencana pasti memiliki nama, dan di Lampung, rumahlah yang memiliki nama.

Keren ya…

Kalau ditanya: “Mau kemana, Pak”, manusia kota metropolis (baca: Jakarta) pasti umumnya menjawab “Mau kerumah Pak RT, Neng…”

Kalau di sini jawabnya: “Mau ke Numa Benawa”

Numa Benawa adalah rumah milik Pak Ali yang sudah diturunkan selama delapan generasi, sejak tahun 1810. Arti dari Numa Benawa adalah Rumah Kapal, atau Rumah Kehidupan. Nama yang pas sekali mengingat rumah ini menjadi rumah singgah para pelancong seperti kami.

Didekat Numa Benawa terdapat Tanta Gumanti yang lahirnya selisih satu abad dengan Numa Benawa. Tanta Gumanti adalah rumah tradisional milik Ibu Devi, kakam (kepala kampung) Way Kanan.. Rumah ini seringkali digunakan menjadi tempat pertemuan warga, seperti rapat kordinasi para pendamping desa se-Kabupaten Way Kanan. Tanta Gumanti artinya sama tinggi, mungkin ini terinspirasi dari peribahasa ‘berdiri sama tinggi, duduk sama rendah’… Ah, saya lupa bertanya filosofi dibalik namanya.

Rumah ini memiliki kisah seru dibalik pembangunannya, saat leluhur dari Ibu Devi pulang naik haji dengan kapal api, kapal diharuskan singgah lama di Pelabuhan Malaka untuk mengisi kayu bakar dan logistik. Sang arsitek memanfaatkan masa singgah yang lama dengan mendesain dan memahat kayu rumah, arsitekturnya memang ala Melayu, tapi orang yang membangun rumah berasal dari daratan China yang terkenal gigih. Kenang-kenangan dari mereka adalah aksara china yang tertera pada pilar kayu.

Back to Numa Benawa, rumah yang masih memiliki benda-benda bersejarah ini terasa sejuk meskipun tidak menggunakan pendingin ruangan, inilah kelebihan rumah panggung, udara mengalir dengan leluasa, apalagi ruangan berukuran 12 x 12 meter sengaja hanya memiliki beberapa bilik saja, sebagian besar dibiarkan terbuka, selain untuk melancarkan aliran udara, juga agar interaksi antar anggota keluarga terjadi lebih sering.

Teras rumah berfungsi sebagai ruang serbaguna, ditempat ini kami sarapan, bahkan juga digunakan sebagai tempat menerima tamu sekelas pejabat negara, seperti Wakil Bupati Way Kanan, DR. Drs, H Edward Antony, M.M yang menyempatkan diri datang untuk ngobrol panjang lebar dengan geng pelancong senang kami ini. Yang paling saya apresiasi adalah bagaimana Pak Edward sangat antusias mendengarkan harapan dari pelancong seperti kami demi meningkatkan pariwisata di Kabupaten Way Kanan ini, ditambah lagi dengan adanya para pegiat pariwisata Way Kanan seperti Wan Yazed, Mbak Ayu dan Mbak Ika, ngga heran pariwisata di Kabupaten ini semakin hari semakin terdengar gaungnya.

Oiya, di teras rumah ini kami juga mendengarkan Pisaan yang diiringi petikan gitar dengan kord minor. Pisaan adalah seni berpantun yang terdapat di Kabupaten Way Kanan yang diwariskan turun temurun, lirik-lirik dalam Pisaan biasanya berisikan pesan dan biasanya dilantunkan saat upacara adat, seperti saat mengantarkan mempelai wanita ke rumah mempelai pria, dan mengantar anak saat hendak berangkat merantau… Saat ini sangat sedikit generasi muda yang menguasai pisaan, mungkin karena dirasa tidak kekinian atau karena musiknya yang sendu.

Kembali menumbuhkan rasa memiliki pisaan sebagai bagian dari identitas diri setiap anak muda Way Kanan memang suatu tantangan, namun ada hal yang menggembirakan saat saya browsing mengenai pisaan, ternyata ada beberapa blog yang menuliskan tentang pisaan di sini dan di sini, ini tanda bahwa pisaan masih bisa diselamatkan. Jika dirasa ngga kekinian, bisa lah dibuat kekinian… siapa tahu ditahun mendatang, pisaan dibawakan di kedai-kedai kopi di Kabupaten Way Kanan sebagai hiburan bagi para wisatawan, sehingga ada rasa kurang jika ke Way Kanan tanpa mendengarkan pisaan.

Atau bisa jadi kelak ada tempat pijat refleksi diiringi petikan gitar dan lantunan pisaan yang kekinian, seperti tempat pijat refleksi di Bali atau di Jogja…

Sekarang sih hal itu masih berupa lamunan saya yang pengen melipir ke pijat refleksi setelah mengarungi lautan awan, menunggu pesawat baling-baling dan menjadi nahkoda cabutan.

Keesokan harinya

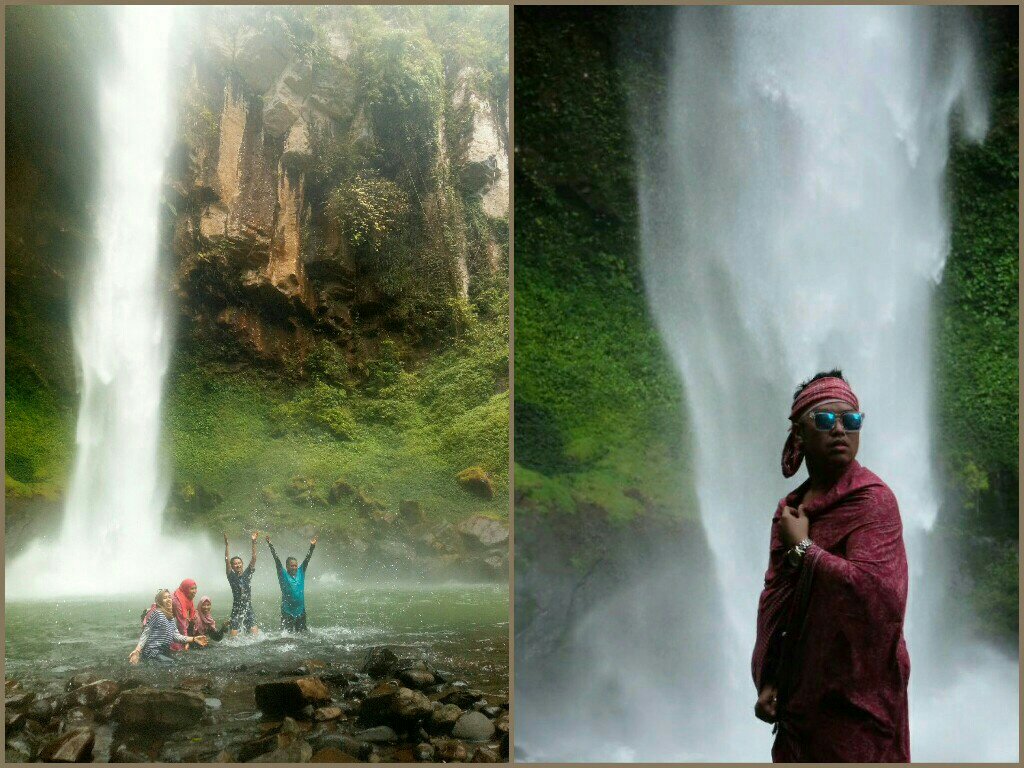

Pagi itu saya dibangunkan oleh weker Ega yang enggan berhenti ‘bernyanyi’ namun ternyata rasa lelah kemarin itu sirna mengingat hari ini kami akan off road menuju Air Terjun Putri Malu yang tersembunyi dibalik hutan sekitar 46 km dari Blambangan Umpu, Ibukota Kabupaten Way Kanan.

Untuk menuju air terjun ini kami melewati Desa Bali Sadar, desa dengan penduduk mayoritas berasal dari Bali pemeluk agama Hindu. Saat kami berkunjung, baru saja berlangsung upacara adat pengangkatan pandita pada hari sebelumnya, tak heran hari ini kami dapat bertemu para pemuka agama Hindu Bali lebih banyak dari biasanya. Kerukunan sangat tampak di desa ini, hal ini terlihat dari lokasi yang bersisian antara rumah penganut hindu dengan penganut islam yang menjual sapi qurban. Hal yang menakjubkan bagi saya.

Setelah berbincang sejenak dengan para pandita Hindu Bali, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju si air terjun. Perjalanan kami tidak sepenuhnya menggunakan mobil, sesampainya di rumah singgah, kami berganti moda transportasi yakni dengan motor.

Jalan menuju Air Terjun Putri Malu mengingatkan saya dengan dengan jalan menuju Pantai Batu Layar di Kabupaten Tanggamus – Lampung, Bedanya, jika menuju Pantai Batu Layar masih ada jalan aspal dan jembatan beton, jalan menuju Air Terjun Putri Malu berkontur tanah liat yang becek dan licin saat hujan, dengan jembatan kayu sempit seadanya dan hanya dapat dilewati oleh motor saja karena sempit.

Sampai diujung jalan, kami mendengar suara air terjun, menuju kesana kami harus menelusuri jalan setapak berjalan kaki dan “aah, ternyata tidak semudah kelihatannya” seru Mbak Dian spontan saat melihat medan yang dilalui..

Memang, untuk berjalan kaki kesini, harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir, tanah liat menurun, batu-batu dan tangga bambu yang ada pasti basah terpercik air terjun, meskipun kelihatannya air terjun masih beberapa meter didepan. Saya pun akhirnya memilih untuk bertelanjang kaki karena sandal gunung yang saya gunakan malah membuat pergelangan kaki saya lecet tergesek tali sandal akibat sering tergelincir. Hmm, baiknya kalau kesini memakai sepatu dengan sol karet atau nyeker sekalian seperti saya.

Oiya, sebelum menuruni tangga bambu, ada titik hits untuk foto, untuk menuju titik itu, harus memanjat batu yang sangat besar dan licin. Kali ini saya menonton saja, setelah cidera pergelangan kaki saat traveling ke Jogja, saya rasa kaki saya belum sanggup untuk menapak dengan kuda-kuda yang bagus.

Saya memilih untuk mendekat ke sungai yang terbentuk di kaki air terjun. Menonton teman-teman yang menceburkan diri ke sungai dan bidadara turun dari Khayangan untuk berfoto di kaki Putri Malu lengkap beserta Juru potret dan pengarah gaya-nya.

Bahagia itu sederhana sebenarnya ya, jauh-jauh dari kota metropolitan, mendaki gunung lewati lembah ‘hanya’ untuk percikan air terjun, kopi bergelaskan bambu, jagung rebus dan menonton keriaan orang lain.

Apa yang dipikir sebagai ‘hanya’ atau ‘sekadar’ ternyata itu memang porsi yang dibutuhkan untuk bahagia.

Saya bahagia, kamu?

Jadi ingat pengalaman yang sama dengan Mbak Rien, dan Dian juga.

Way Kanan, tak terlupakan…

SukaSuka

Wah aku ga sempat lihat Tanta Gumantinya.. beneran ada aksara Cinanya wuih unik ya. Itu, tracking ke Putri Malu kalau disuruh ngulang kayaknya aku mikir 10x.haha.Alhamdulillah nggak musim ujan ya

SukaSuka

Kalian ngangenin lah.. love you all…

SukaSuka

Tamiiiii, bikin mupeng niiihh. Semoga next time aku bisa ikutan join tripnya juga. Seru banget kayaknya.

SukaSuka

Foto di atas rakit dengan mulut monyong kayak gitu menarik banget deh wkwkwk

SukaSuka

Mari sukseskan foto ala mulut koi.. 😜

SukaSuka

Suka baca tulisan ini. Teringat kembali kebersamaan seru selama di sana. Dan, aku bahagia.

SukaSuka

semua bahagiaaa

SukaSuka